ペット共生住宅

科学物質によるシックハウスや段差のある床、冷たくすべりやすい床、急な階段、騒音やいやな臭い、掃除のしやすさetc…これらを解決すると、それって実は人間にとって住みやすい家なんだということに気がつきました。ペット共生住宅といっても、高価で大きな犬小屋を造るわけではありません。

家はあくまでも『人』が主役であり犬や猫などのペットを飼っても人が快適に使いやすい住宅のことです。子供や高齢者にも優しい究極の健康住宅です。

※(有)野口住建は「日本ペット共生住宅推進協議会」加盟の会員として、犬や猫などのペットと暮らす住まいの悩み解消のためのプランニング、ディテール決め、設備、素材選びからトータルに提案します。

ペット共生住宅に潜む「悩み」を一挙に解決

- 室内のキズ、汚れ、臭いが気になる

- 鳴き声、散歩時の排泄などで、近所に迷惑がかかる

- 犬や猫などのペットとの共生は、不衛生になり健康管理が大変そう…

こんな悩みやトラブルを抱えている方、ペット共生住宅や快適ペットリフォームのご相談をお気軽にください。

ペットが暮らしやすい住宅にするために何に配慮すべき?

飼い主にとって

- 家族及びペットとのコミュニケション

- 掃除

- お手入れ

- 健康

- 資産保護

への配慮が必要です。

来客・近隣にとって

- 街の景観との調和

- におい

- 鳴き声

- 吠えつき

- 飛びつき

への配慮が必要です。

ペット共生住宅のライフスタイルも様々

LDKスタイル

リビング・ダイニングが居場所の中心

家族が集まるリビング・ダイニング空間を中心にふれあいを楽しむスタイル

フリースタイル

寝る時も飼い主と一緒

基本的には、家中どの部屋にも出入り自由、寝る時も家族と同じ部屋やベッドで寝るスタイル

コートスタイル

昼間は屋外に、寝る時は室内に

庭やコートなど屋上でのびのびと遊び、食事や寝る時は屋内のペットコーナーで楽しむスタイル

キャットスタイル

快適な居場所を求めて、どこでも

猫は快適な居所探しが得意だから自由に部屋を行き来するスタイル

ペット共生住宅って?

ペットに優しい住宅は「子供」「高齢者」にも優しい究極の健康住宅です。科学物質によるシックハウスや段差のある床、冷たくすべりやすい床、急な階段、騒音や嫌な臭い、掃除のしやすさetc・・これらを解決すると、それって実は人間にとっても住みやすい家なんだということに気がつきました。

ペット共生住宅といっても、高価で大きな犬小屋を造るわけではありません。家はあくまでも「人」が主役であり、ペットを飼っても人が快適に使いやすい住宅のことです。

ペットは人に幸せを呼ぶ!

「うちの子、最近元気が無く…「うちの子はボール遊びが大好きで…」そんな会話に耳をすませてみると、実はペットのお話だったという経験ありますよね。現在ワンちゃんネコちゃんと一緒に暮らしている世帯は日本の総世帯の1/3さらに飼っていない人でも、その1/3が「将来飼いたい」という希望を持っているそうです。飼っている頭数はアメリカがダントツで1億頭以上。

世界第2位が日本で2000万頭弱。いかに日本人がペットと深く関わっているかがおわかりでしょう。アメリカやヨーロッパではヒューマンアニマルボンド(人と動物の絆)という理念があります。これは「人間は、大昔から動物と一緒に暮らしていた方が人間性を失わない。人間としての感性を白然と調整するためにとても大事」という考え方です。日本では昔から番犬として犬を飼うという考え方がありました。

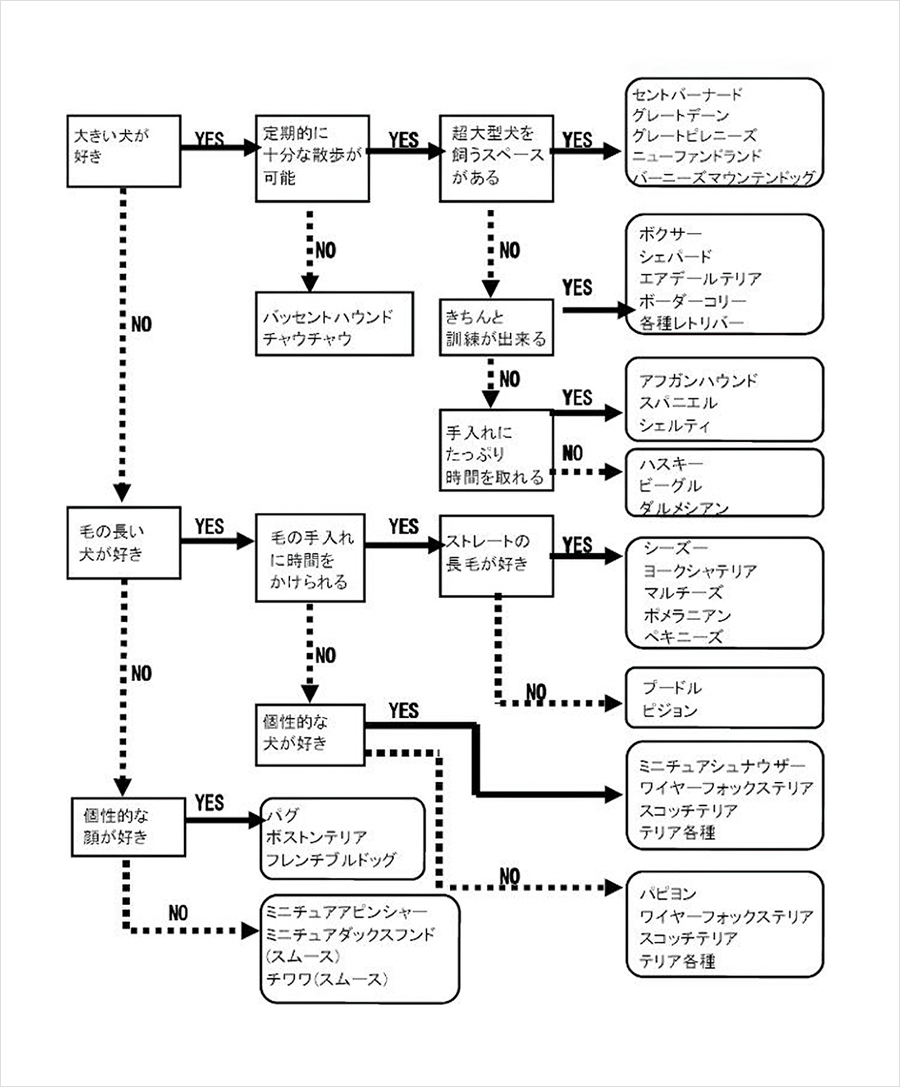

あなたに合うペットは?

ペットを飼えない悩みQ&A

ペット共生住宅が進んできているとはいえ、まだまだ障害が多いことも事実。

「ペットを飼いたいけど飼えない」と思っている入も多いようです。

そんな悩みをこんな方法で解決してみてはいかが?

|

鳴き声がうるさいし、噛みついたりしたら大変、ご近所に迷惑をかけてしまいそう。 |

|

ワンちゃんの性格を理解して、幼い頃からしっかりしつけをしていれば、犬は人間に忠実。

泣いたり、噛みついたりすることはほとんどありません。

あなたの暮らしに合った犬種を選び、しつけ教室などを利用してみてはいかがでしょうか? |

|

家の中が傷だらけになりそう。それに臭いも染みつきそうだし…。 |

|

今は、防キズ、防汚の壁材、床材が登場、掃除がしやすく、驚くほど傷みを気にしなくなっています。

さらに汚れた部分だけ張り替えるものや水洗いもできるものなどペット共生住宅用に多種多様の素材が開発されていますから、諦めないで私どもに相談して下さい。

こうした材料を使ってこまめなお掃除やきちんと換気計算をした換気システムを併用すれば臭いもほとんど気になりません。もちろん、臭いを吸着する壁材もあります。

|

|

あまり散歩に連れて行ってあげられないから、ペットにストレスが溜まるんじゃないかしら。 |

|

一般的に毎日の散歩は必須と言われています。

また犬種によって散歩の必要性が異なるで、飼う前に特徴をチェックしてみては、さらに室内をペットが行き来できる動線を作ってあげたり、遊びスペースを設けることでひとり遊びができれば、ストレスがたまることも少ないでしょう。 |

|

技け毛が多いから、掃除が面倒。 |

|

人もペットも快適に生活できるような家こそが『ペット共生住宅』なのです。是非、悩んでいらしゃる方があれば、一度、ご相談ください。おカになれると思います。 |

あなたはどんな飼い主ですか?

皆さんペットを飼う動機のほとんどは「かわいいから」「癒されるから」という理由であることは言うまでもありません。ただ、飼い主になるためには、最低限の心構えが必要です。

では、あなたがペットの飼い主として適正か否か、ここでぜひテストしてみてください。

あなたはペット共生に向いているか?

~チェック項目10~○がいくつ、ついたか数を教えてください。

- 毎日の世話や散歩、ペットとのコミュニケーションをとる時間がありますか?

- 家族全員の同意がありますか?

- アレルギーを持つ家族などはいませんか?

- ときに旅行や外出が制限される覚悟はありますか?

- 犬種の特牲に合う飼育環境がある、またはリフォームも考えますか?

- 「隣近所に迷惑をかけないように」という心構えがありますか?

- 根気と愛情をもってしつけができますか?

- 人間社会でのペットとの共存マナーを守れますか?

- ペットの最期まで責任と愛情をもって飼えますか?

- いつかはお別れの日が来ます、そんな覚悟を持っていますか?

7~10

あなたはきっと立派な飼い主になれます。

ペットも大喜び、あなたもペットに癒され、快適な生活ができるでしょう。

4~6

本当に自分自身で責任をもってペットを飼うことができますか?もう一度ゆっくり考えてみてください。

そして×をつけた項目を改善できるように努力しましょう。

1~3

あなたは、残念ながらペットを飼うには不向きです。

ペットのためにもあなたのためにもあきらめた方が賢明でしょう。

どうでしたか?ペットを飼うのもかわいいさだけではなく、当然、苦労もします。例えば、お子様がどうしてもペットを飼いたいとおねだりした時は、是非この10の質問をしてください。そうすれば自分自身にも問いかけることになるでしょう。ペットも人間も双方が幸せに暮らすことが、本当のペット共生なのです。

住宅四方山話

えっ!坪単価はいい加減で参考にならない?

住宅の坪単価は、建設費を住宅の面積(坪数)で割ることによって、算出されます。たぶん多くの方が、この坪単価を基準に住宅のグレードを判断したり住宅会社選びの参考にされていることと思います。

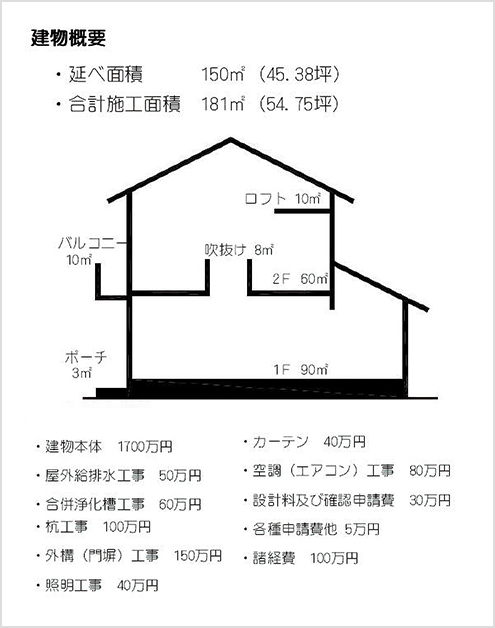

坪単価=建設費÷坪数ということですが、まず、この「坪数」って何を墓準に算出するのでしょうか?実は、坪単価を計算する時の「坪数」にはなんのルールもないのです。基本的には、坪単価を計算する時の面積は、延べ面積です。

実務では、床面積の定義でいろいろと複雑なケースも出てくるのですが、すごく簡単にまとめてしまうと、壁で囲まれた部分が「床面積」で、各階の「床面積」の合計が「延べ面積」です。たとえば、ポーチは壁に囲まれていない「外部」なので、床面積には算入されません。

べランダ、バルコニーのたぐいも床面積には算入されません。吹抜けは、床がないので床面積には含まれません。ついでに、床面積の二分の一以下で天井高1.4m以下の小屋裏物入れ(ロフト)も床面積には算入しません。

しかし、吹抜けは、建築基準法の床面積には算入されませんが、床が無いだけで、実際には天井も壁もあり、建設コストはかかっているはずです。ベランダ、バルコニーも、床面積には算入されませんが、タダで出来るわけではないですね。そこで、坪単価を表示する時に、吹抜けやべランダ、バルコニーの面積を、住宅の坪数に算入する住宅会社も出てくるわけです。

なにしろ、坪単を計算する時の「坪数」には、なんのルールもないのですから、坪単価の坪数を操作することによって、住宅会社は坪単価を安く見せかけることが出来るわけです。「施工面積」と称して、面積として坪単価に入れれるものは全て入れてしまえば、見かけ上、坪単価はかなり安くすることができます。もちろん坪数だけではなく建設費も操作できます。特に、ローコスト系のメーカーやビルダーの坪単価こは注意して下さLい。20.8万円なんて家は、実際には存在しないのです。

坪単価のからくりは数字遊び!?

坪単価を計算する時の「坪数」には、なんのルールもないのです。

そのため、住宅会社側の思いのままの坪単価を提示することが可能になります。 でも、坪単価をあやつるテクニックを知ることで、坪単価に騙されることも無くなります。では、具体例で説明いたします。

以上のような住宅工事があったとします。私自身の常識で坪単価を割り出すと…

「建築費用2205万円」÷「述べ床面積 45.38」=48.59(外構工事以外)

となって、坪単価は48万5900円ですね。面積(坪数)については、あくまでも建築基準法の床面性です。建築費用は、外構(門塀)工事については除外し、他の項目については必ずかかる費用として、坪単価に算入するという考え方です。で、この49万5900円という単価を安くみせるにはどうすればいいのか。

簡単ですね。 建物本体1700万円÷施工面積54.75坪=31.05と約31万円というかなり安い坪単価に変身します。そして建築本体から、足場や仮設便所など共通仮設工事や地盤調査費を差し引いたり、標準仕様を思いっきりチープなものに設定しておいて、後から「追加変更工事」として処理するようにしておけば、坪単価はさらに安くなり、2○.8円!この結果をどう思われますか?

ここに書いたのは、あくまでも「たとえ」ですが、坪単価がいかにいい加減なのかはわかってもらえると思います。でも、「おたくは、坪いくらで建ててくれるの?」と尋ねられれば「だいたい、みなさん平均坪50万ぐらいにはなりってますかね。あぁ、でも、うちの場合、一軒一軒自由設計ですし、耐震・制振住宅で、高気密高断熱で・・それに、無垢の床材を使ったり、塗り壁が多いですし、大工さんに家具を造作してもらうことも多い、ですし…」と、なんだか言い訳みたいな返事しかでぎないのが悲しい。

自分にとっての適切な住宅資金とは?

住宅の金額を決める要因には何があるかというと、住宅の大きさ、仕上げや構造、設備機器のグレード、住宅の形状、デザイン等々、他にもたくさんの要因があると思います。そして誰でも大きな家でいいデザイン、りっぱな設備、そして安心で安全な家を夢見るはずです。

しかしながら、現実は多少なりとも妥協をしながら、または、妥協を無理失理にでも納得させながら、家をつくっているはずです。その妥協の一番の要因、いやほとんどの要因が「予算」のはずです。

皆さんも「うん、うん」と頷いてらっしゃるはずです。 では、適正な予算とはいったいいくらなのか?

「ローン返済額が月収の1/5以内?」「今、借りてるアパートの2割り増しくらい?」「1円でもやすけりゃいい?」う~ん、どうでしょう 一番いいのは、生涯の生活設計をした上で住宅にどれだけお金をかけることが出来るのか、わかった上で家を建てることです、つまり住宅にどれだけお金をかけることができるか、わかった上で家を建てることです。

つまり住宅購入可能金額=(現在の貯蓄+親などからの援助資金+将来の収入合計)となります。

まあ、将来の収入合計がわかれば、苦労はしないのです が、基本的な生活費、子供の教育費、趣味の資金、車などの購入費等々、考えれば考えるほど無限に膨らんでくる気もしないではないです。でも、生活設計をしっかりした上での資金討画がやはり大切です。家を建てたあともそのことは頭の中に残っていて、場当たり的な無駄遣いが少なくなるという効果も出ることでしょう。

考え方として「安けれりゃ安いほどいい。」という考え方は、私にも、ものすごく理解できるし、それが本音だろうと思います。ただ、私が今まで経験した事でもったいなかったなあと思うことも度々ありました。住宅を計画していく中で、なかなか本当の予算を教えてもらえることはありません。

「とにかく予算がない。安く安く。」とうち合わせのたびに口にされる施主様が時々いらっしゃいます。そんな時、私の頭の中がどんな状態になるかというと、お施主様の「安く、安く」という言葉がこびり付いて離れなくなります。そうすると「本当はここをこうした方が快適で使い勝手もよくなるし、便利だし…」「あっ、ダメダメ、予算オーバーだ。無理だ。」こういう意識が働いてしまうのです。一応提案はしてみますが、頭の片隅に「どうせ無理だろうな」という意識が働ているのでとうてい施主様の心に響くようなプレゼンは出来ないわけです。

例えば、システムキッチンにしても「もう一つグレードをあげたらこんな便利な機能が付いてますよ。」この一言を言わなかったがために、引き渡し後、「知ってたらこっちを選んでたのに、なぜ教えてくれなかったんですか?」と叱られたことも。その方は半年位した頃、いかにも高そうな新車を購入されてました。

「あれえ、本当は余裕あったんだあ…自分にとっての適正な住宅資金を把握した上で、その予算内でできる最高の住宅その住宅こそが幸せづくりの基盤になるのです。 かけひきなしで信頼できる業者選びが家づくり最大のポイントではないでしょうか?

ぶっちゃけ話

諸経費って

住宅の見積書を初めてもらうと、最後に「諸経費」という耳慣れない言葉が飛び混んできて、諸経費一式○○万円という形で、ほとんどの場合、工事費の5~10パーセント程匿の金額が載っています。

では、この諸経費とはなんでしょうか、もしかして、関係ない費用を計上して、ぽったくろうとしているのではないか?と不審に思う方もいらっしゃるかも知れません。この説明は非常に難しく、ズバリ言ってしまえぱ、昔から住宅業界で行われてきた慣わしです。この諸経費は国や地方の公共工事でも、ある一定の率で算入することが認められています。おそらくそこから来たものと思われます。

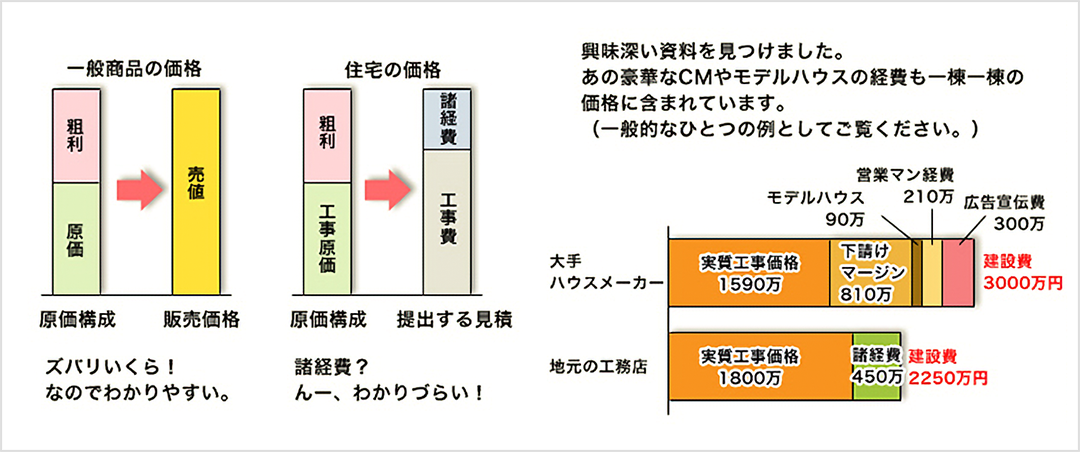

住宅の粗利益はどれくらい?

モノの価格には、それを販売する会社の利益が必ず入っています。ここで言う利益とは、会社を維持するための経費、粗利益(あらりえき)言われているものです。一般的に商品の価格はそれを製造あるいは仕入れた原価に自社の粗利を乗せて売値とする訳です、業種によって、その粗利の率は大きく変わっており、損傷の激しい生花店の利益は売値の50%程度と言われています。スーパーや小売店では25%前後、飲食店では40%前後だそうです。

同様に、住宅工事でも提出される見積の中に住宅工事の利益が含まれています。これも各社各様で一律ではありませんが、中小企業庁の統計では、工事代金の概ね15~25%程度です。(もっと多い会社もあります)

工務店の場合、利益が15%以下になりますと運営が非常に厳しくなります。大手ハウスメーカーの場合は、宣伝費、モデルハウス、営業経費が膨大にかかっているので40%くらいないと会社運営は難しいといわれています。 その粗利と工事原価を足して見積りを作成する訳ですが、単価が安くても諸経費が高かったり、単価が高くても諸経費が安かったり、それに加えてそれぞれの住宅会社がそれぞれ違う図面や仕様書で見積するので、建築のプロでも見積書の高い安い比較は、判断不可能です。ましてや家を建てようとしているお客さまが相見碩もりをとっても正しい判断はまずできないでしょう。

ひどい会社は坪単価の中に仮設工事費、各申請費や諸経費を含まずに、坪単価を安く見せかけているのですから手に負えません。おまけに「決算月なので、100万円値引きします。」「○○様は特別なので上司に掛け合って諸経費の分は値引きします。」なんて、何を信じていいのか、そういう営業マンとは信頼して付き合えませんよね。

とにかく会社によって様式もバラバラでお客さまにとって、わかりづらい建築の見積書、野口住建では、何もルールがない坪単価表示ではなく、内容がなるべくわかるように工事内訳書と工事範囲(何が含まれていて、何がふくまれていないのか)を明記して後でトラブルにならないように心がけていきたいと思っております。